【アンビエントIoT】エナジーハーベスティングで環境発電素子評価基板を動かしてみよう②AC入力編

こんにちは。ムセンコネクト下田/千葉です。

今回は、環境発電素子(AC入力)から供給されたエネルギーをDCに変換し、コンデンサへ充電および、BLEの無線送信までを試した結果を紹介します。

AC入力でアンビエントIoTモジュールを動かすためのポイント

実験では、環境発電用の圧電振動板(株式会社ストロベリー・リナックス社 環境発電用 圧電振動板 BXHP-100013)をAC入力として使用しました。

圧電振動板は、物理的に圧力や振動が加わったときに電気的な電荷が生じる現象を利用した環境発電素子です。高い電圧を発生することが可能ですが、供給電力が小さいため、機器への持続的な電源供給や容量の比較的大きい2次電池へ充電をすることが難しいです。

DC入力編にも記載しましたが供給能力が小さい環境発電素子を使用する場合は、コンデンサへ蓄電を行い、IoT機器を動作させるために必要な電荷を溜めて利用する方法があります。今回はこの方法を試していきたいと思います。

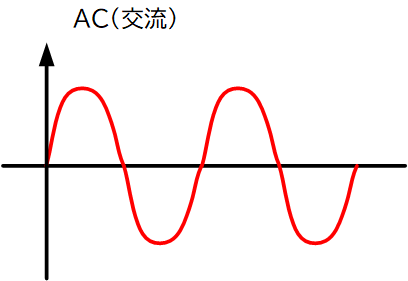

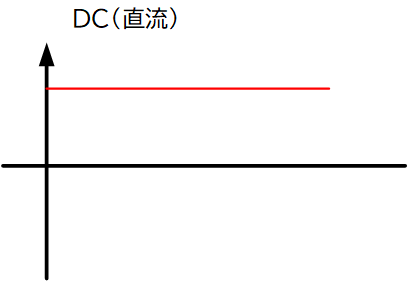

AC(交流)とDC(直流)

ACとDCって何でしょう。

- AC=Alternating Current(交流)

- DC=Direct Current(直流)

ACは時間とともに大きさや極性が周期的に変化する電流のことを示し、DCは電流の方向が変わらない一定の電流を示します。

AC電源は、このAC電流を供給する電源のことを表し、コンセントから供給される電源がこれにあたります。AC電源は様々な家電製品の電源として利用されていますが、家電製品の内部回路ではACからDCに変換して使用されています。

DC電源は電流方向が一定の電源で、私たちがよく使用している乾電池やUSB電源から供給されているものがこれにあたり、電子機器、IoT機器、ポータブル機器の電源として広い範囲で使用されています。

環境発電素子(AC入力)を利用したアンビエントIoT機器は、AC成分をDC成分に変換して使用します。

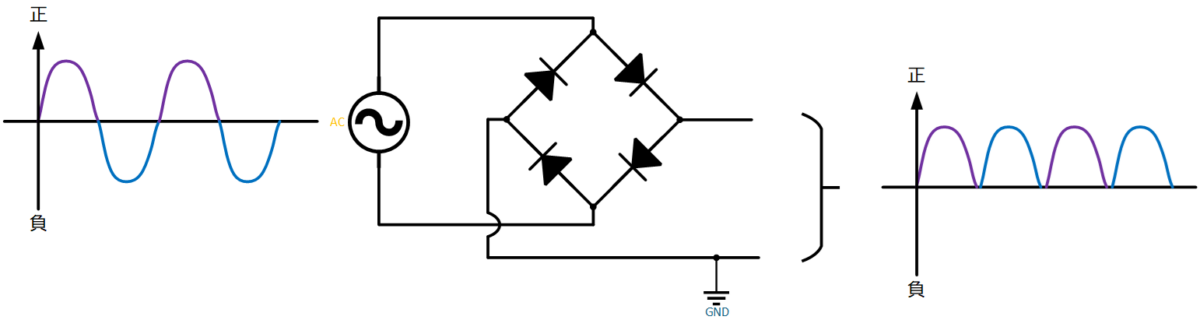

AC(交流)成分をDC(直流)成分に変換

AC成分をDC成分に変換する方法に全波整流回路があります。

ダイオード4個でブリッジ回路を構成し、入力交流波形の負電圧分を正電圧に変換します。

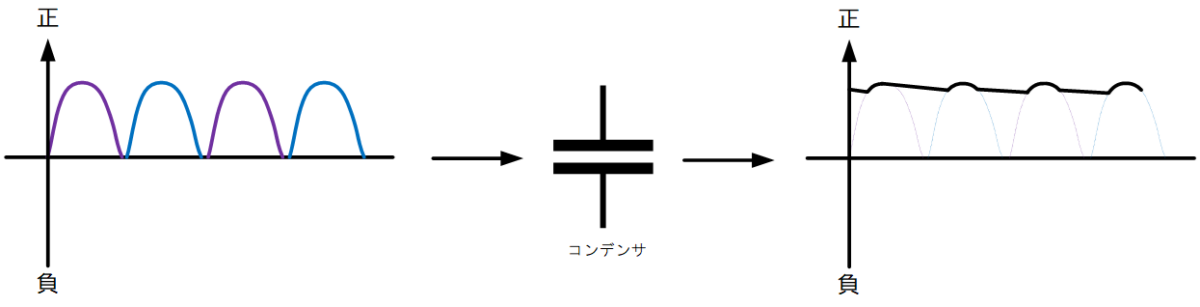

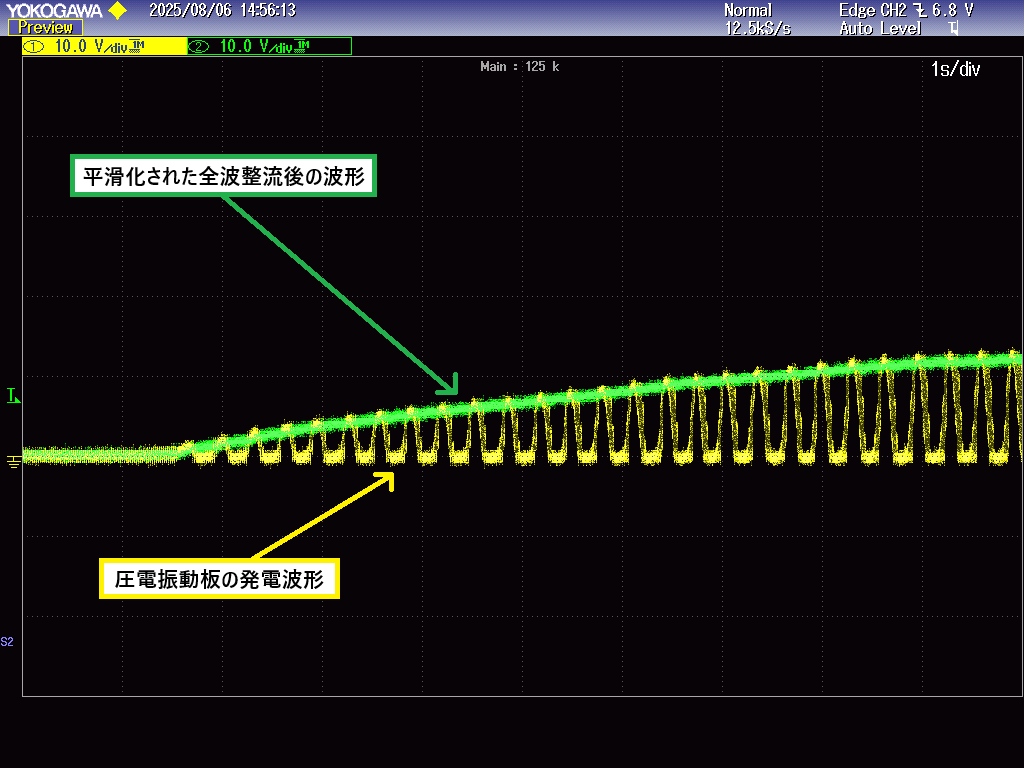

全波整流後にコンデンサを接続することで、コンデンサに電荷を蓄電し、波形の平滑化を行うことが出来ます。

こうすることで、AC入力をDC入力に変換してアンビエントIoT機器の電源として使用する準備が出来ます。

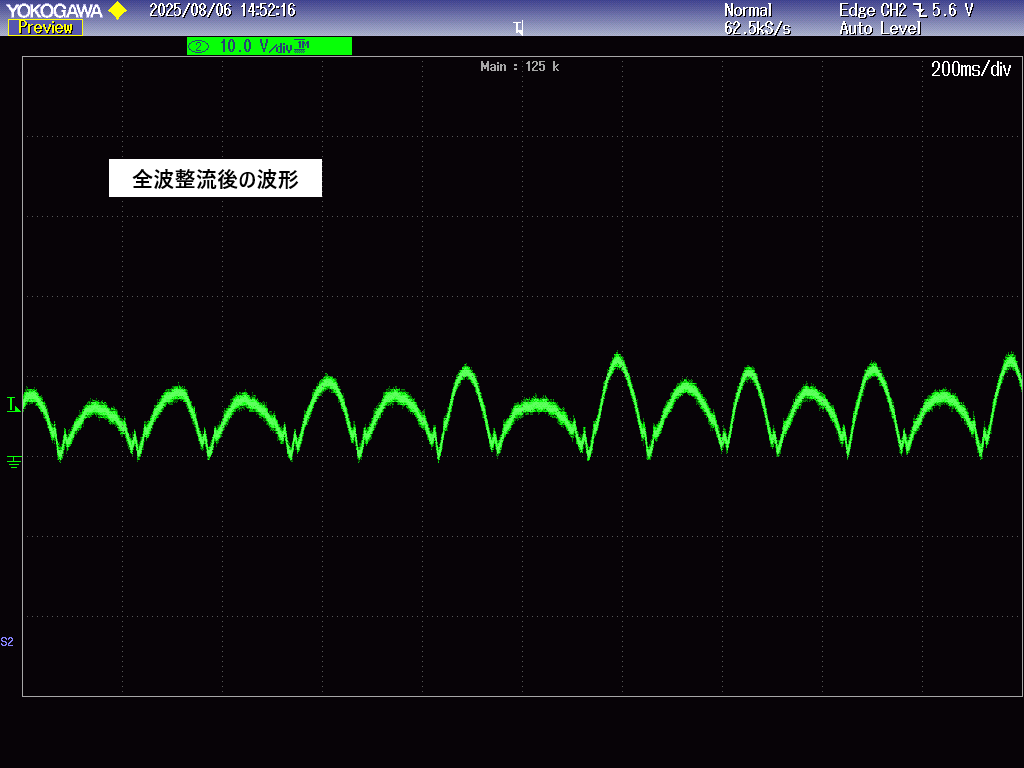

圧電振動板でコンデンサへ蓄電してみました

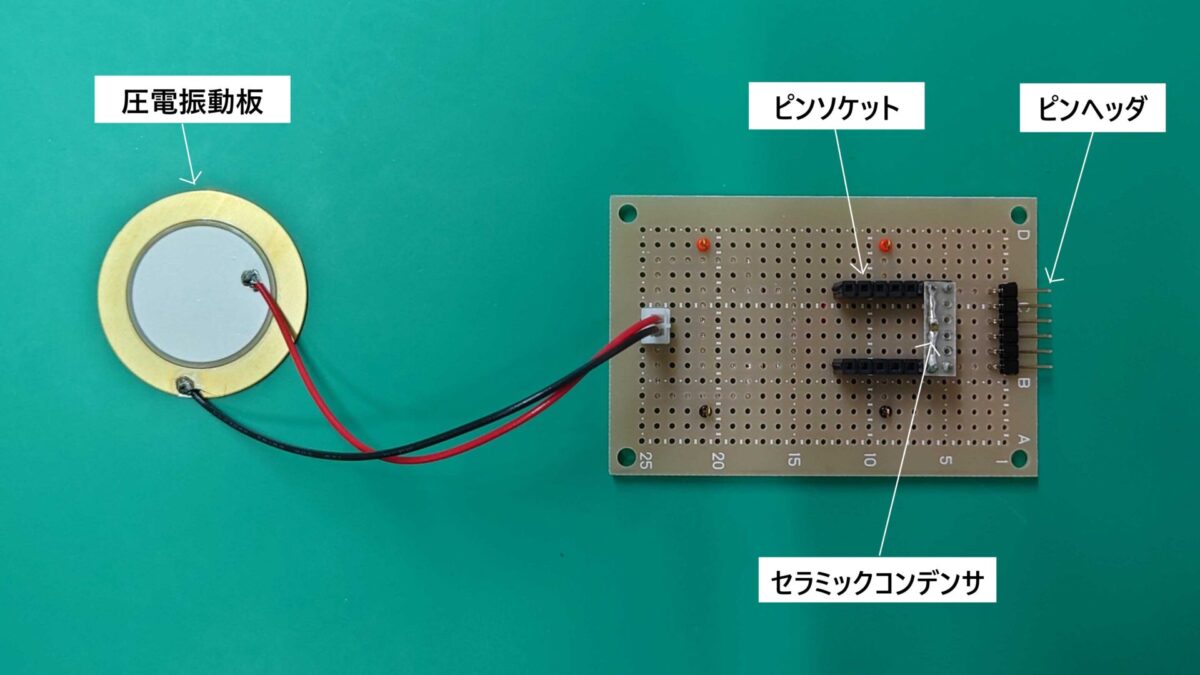

全波整流ダイオードブリッジ回路をユニバーサル基板で手作りして実験しました。

圧電振動板の発電量は微小なため、蓄電するコンデンサの容量は1.0μFのセラミックコンデンサを使用しました。

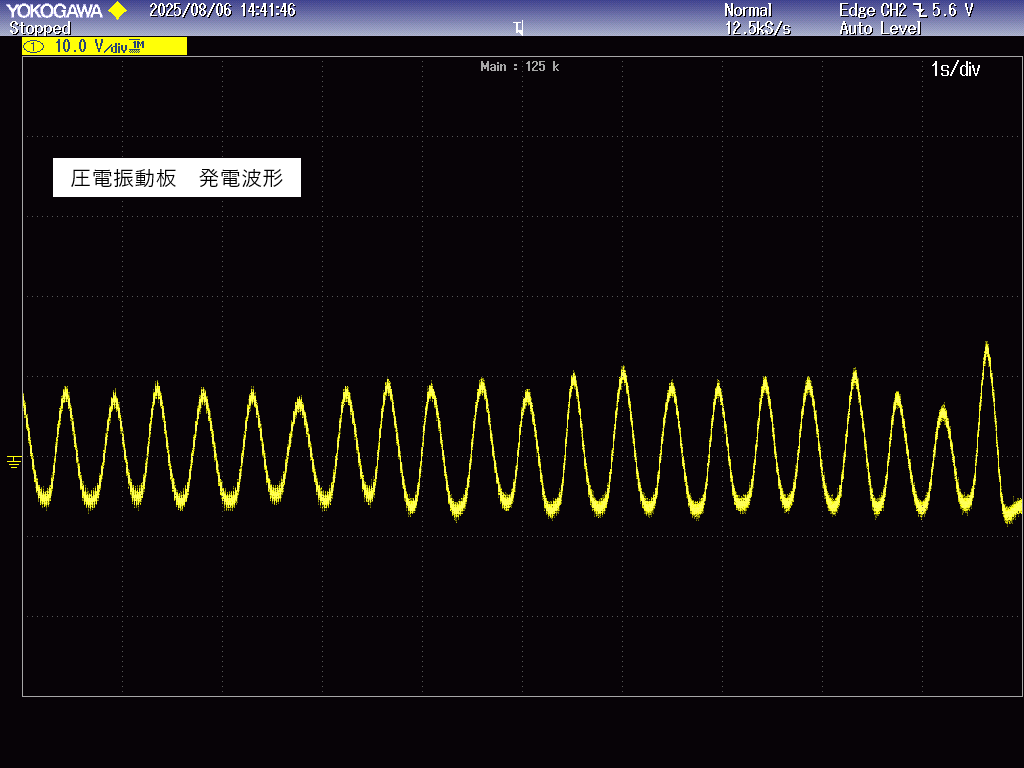

圧電振動板に力を加えて圧力をかけると電圧が発生します。

コンデンサを接続することで、全波整流後の波形がDCレベルとなる、かつコンデンサへ蓄電されていることが確認できます。

圧電振動板で蓄電したコンデンサでBLE無線送信をしてみました

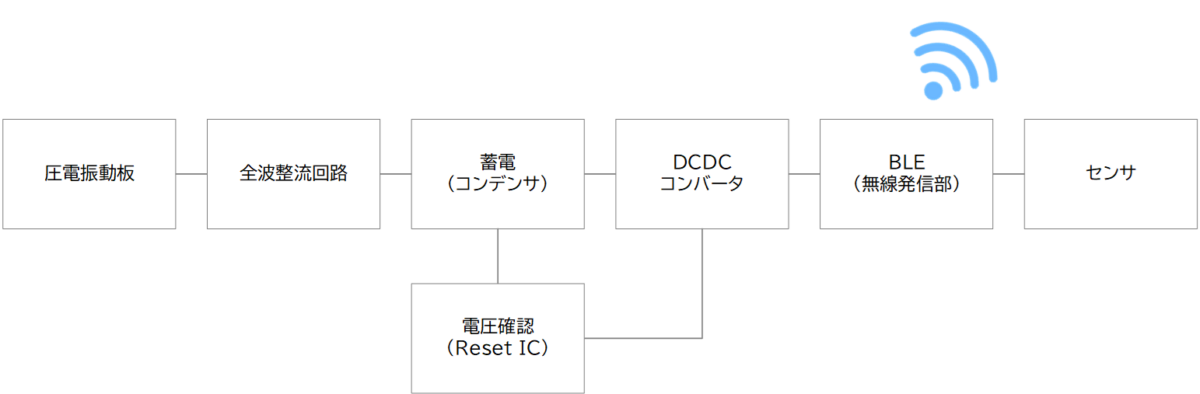

コンデンサに蓄電して貯めた電荷でBLE無線送信をするために、下記ブロック図の構成で基板を作製して動作確認をしてみました。

- 圧電振動板で発電し、コンデンサに電荷を蓄えていきます。※実験では150μFのコンデンサに蓄電をしました。

- 電圧確認ICでコンデンサの電圧上昇を確認して既定の電圧に達したら、後段のDCDCコンバータを動作させるよう制御信号を出力します。

- DCDCコンバータを動作させるとBLEに電源が供給され、無線送信をします。

- 送信されたデータはPCで受信しTeraTerm上に受信したデータを表示します。

- コンデンサに溜まっている電荷は少量のため、無線送信動作を行うと電荷が減少し、また電圧も下がります。一定電圧まで電圧が下がると電圧確認ICがDCDCコンバータの動作を停止します。

以降、①~⑤の繰り返しになります。

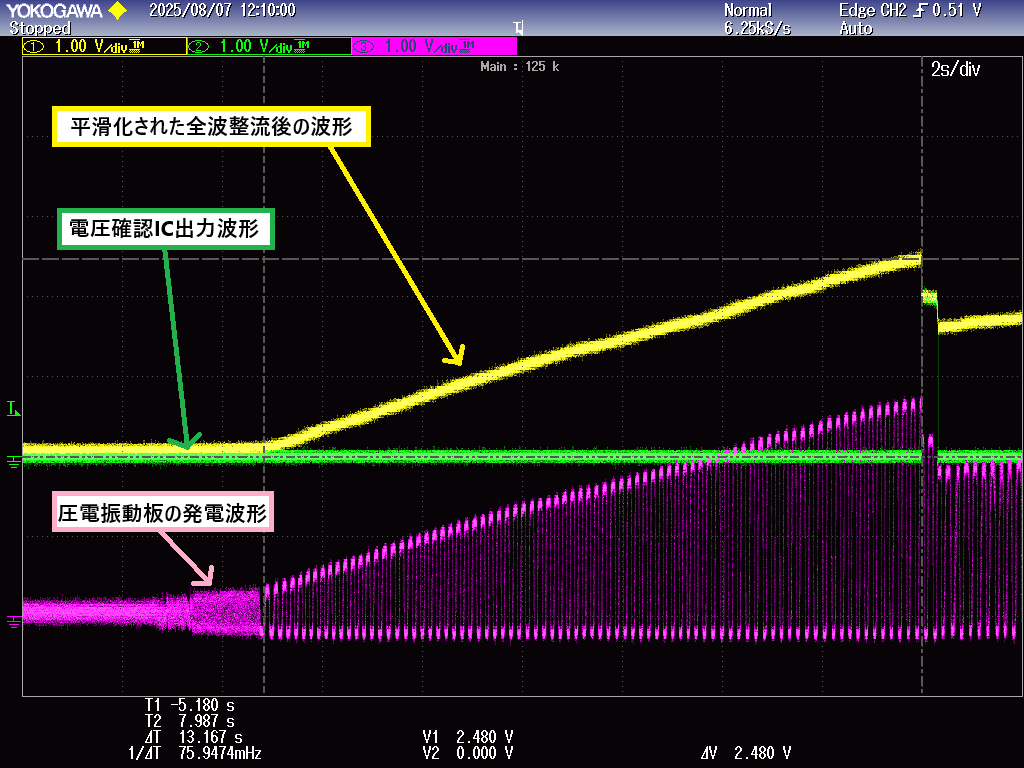

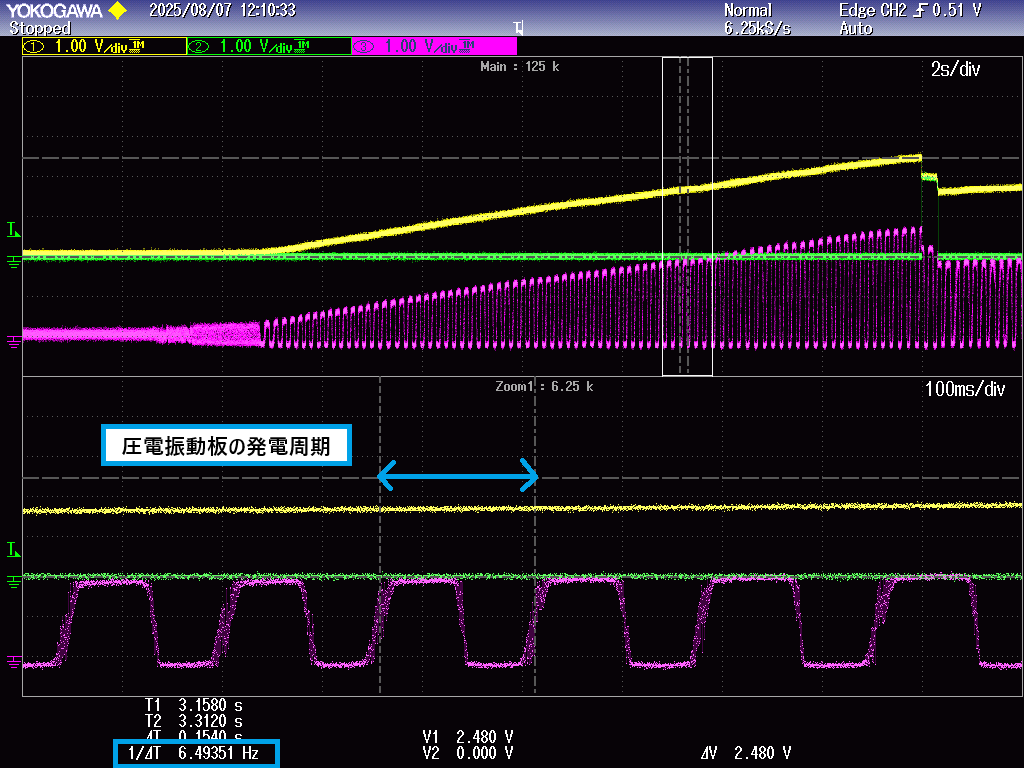

実際の電圧波形

- 黄色の波形は平滑化された全波整流後のDC電源波形です。コンデンサに蓄電しているため、徐々に電圧が上がってきています。

- 緑色の波形は電圧確認ICの出力波形です。黄色の波形の電圧が規定電圧に達すると後段のDCDCコンバータを動作させる信号を送ります。

- 紫色の波形は圧電振動板の発電波形です。

圧電振動板を約6.5Hzの間隔で力を加えて発電させることで、150μFのコンデンサを約13秒でBLE無線機器を動作させることが出来る電圧まで蓄電することが出来ました。

発電の様子(動画)

AC入力の環境発電素子を扱う場合コンデンサに蓄電する方法が多いと思いますが、

- どの程度の電荷をコンデンサに貯める必要があるか?

- どの程度の電荷をコンデンサから取り出す設定が必要か(Reset)?

- BLE発信を一回するのに必要なコンデンサの電荷量がどの程度か?

これらは実際に発電素子に合わせて調整する必要がありますので、もしご興味がありましたらムセンコネクトまでお気軽にご相談ください。

まとめ

今回は環境発電素子(AC入力)を用いた試験を行ってみました。

AC入力の環境発電素子は供給能力が足りないケースもありますので、今回のようにコンデンサを活用する方法もあります。

選定するコンデンサの容量、コンデンサの蓄電と放電タイミングを適切に制御することで、AC入力の環境発電素子を使用してもBLEの通信が可能なIoT機器(アンビエントIoTモジュール)を作りこんでいくことが可能です。

AC入力の発電素子は、今回実験を行った圧電振動板の他にもいろんな種類がありますので、他の発電素子でも実験を行っていきたいと思います。

引き続きムセンコネクトではアンビエントIoT製品について調査・開発をしていきます。

また実験結果を共有していきたいと思います。