ゼロからわかる環境発電入門(1)エネルギーハーベストとは?

こんにちは。ムセンコネクト三浦です。

いつも私たちの周りにある、けれど見過ごされてきたエネルギー。もし、その光や熱、振動といった「環境」そのものから、必要とする電力をまかなえるとしたらどうでしょうか?

それは、IoTデバイスの電池交換という面倒な作業から私たちを解放し、これまで電源がなくて設置できなかった場所にもセンサーを配置できる、画期的な未来を意味します。

私はこの「環境発電・エネルギーハーベスト」という技術に、IoT、そして社会全体のサステナビリティ(持続可能性)を一変させる大きな可能性を感じています。

本連載では、「環境発電・エネルギーハーベスト」を、複数回に分けて基礎からわかりやすくご紹介していきます。

その第一歩として、今回は「エネルギーハーベストとは何か?」、その定義とメリットを解説します。

エネルギーハーベスト(環境発電)とは?

エネルギーハーベスト(Energy Harvest/Harvesting)を直訳すると、「エネルギーの収穫」です。

文字通り、身の回りにある微小なエネルギー(光、熱、振動など)を「収穫」し、電力に変換して利用する技術のことを指します。

「環境発電」、「エナジーハーベスト」、「エネルギーハーベスティング」、「エナジーハーベスティング」とも呼ばれます。

再生可能エネルギーとの違い

類似した言葉に「再生可能エネルギー」というキーワードもあります。こちらはメガソーラーや、水力発電、風力発電、地熱発電、バイオマス発電など、もっと大規模な発電に使われることが多いです。

イメージではちょっとした「発電所」であり、一般家庭に送電して通常の電力として利用します。

また、通常の電力インフラが届かない局所的な地域にある施設や設備で利用される場合があります。

対して、僅かな電力を集めて固有のデバイスをようやく動かすような、小規模なシステムについては「環境発電・エネルギーハーベスト」というキーワードを使うことが一般的です。

「環境発電・エネルギーハーベスト」と「再生可能エネルギー」は技術的にもとても似ているように思えてしまうのですが、実は全く別の技術分野と考えた方が理解しやすいと思います。

エネルギーハーベスト(環境発電)のメリット

エネルギーハーベスト(環境発電)は以下の3つのメリットが期待されています。

1. メンテナンスフリーの実現

最も大きなメリットは、電池交換の手間とコストがゼロになることです。

数千、数万と設置されるIoTセンサーの電池交換は、人件費、時間、そして交換時のリスクを伴います。環境発電によって一度設置すれば半永久的に稼働するデバイスが実現すれば、IoTの保守・運用コストは劇的に削減されます。

2. 設置場所の制約からの解放

電力を自給自足できるため、配線が難しい場所や過酷な環境にも自由にデバイスを設置できるようになります。

山奥のインフラ監視、工場内の回転する機械、地下のパイプラインなど、従来のIoTでは電源確保がネックだった場所へも、センサーネットワークを拡大できます。

3. 環境負荷の低減

大量の一次電池(使い捨て電池)の消費や廃棄を抑え、持続可能な社会の実現に貢献します。

エネルギーハーベストは、IoT社会の発展とカーボンニュートラルの両立に不可欠な技術といえます。

IoTと環境発電・エネルギーハーベスト

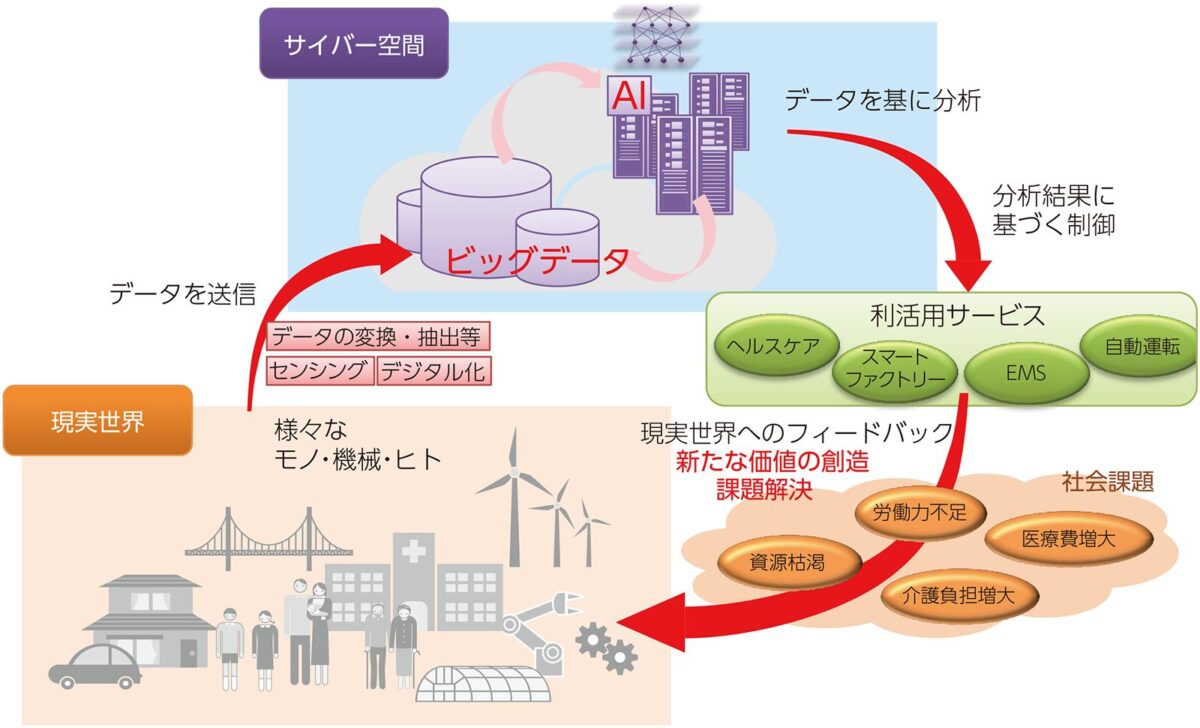

IoT(Internet of Things・モノのインターネット)の究極系は、

- 世の中の様々「モノ」がインターネットに接続され(サイバー空間にデータを送信し)、

- 現実世界のありとあらゆる情報を収集してビッグデータ化し、

- AIやアルゴリズムで分析し、

- 分析結果に基づいた制御を現実世界にフィードバックすることによって

- 新たな価値創造、社会課題を解決すること

です。

出展:総務省「平成28年版 情報通信白書」https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/na000000.html

IoTデバイスが増えれば増えるほど、「電源」の問題が大きくなってきます。

- 「あ、またセンサーの電池が切れた・・。電池交換しなきゃ。」

- 「この場所にセンサーを置きたいけど、電源ケーブルを引くのが大変だ」

数が増えるほど、電池交換の手間や配線工事のコスト、そして大量の電池廃棄といった課題は無視できなくなります。

この「電源問題」を根本から解決し、「メンテナンスフリー」「バッテリーレス」なIoTの世界、つまり「アンビエントIoT」を実現する鍵となる技術、それが「環境発電・エネルギーハーベスト」です。

第2回目は発電エネルギーの種類を紹介していきます。