【アンビエントIoT】エナジーハーベスティングで環境発電素子評価基板を動かしてみよう①DC入力編

こんにちは。ムセンコネクト「アンビエントIotチーム」の下田/千葉です。

今回は、ムセンコネクトの環境発電素子評価基板『EsBLE(アンビエントIoTモジュール)』を用いて環境発電素子(DC入力)から供給されたエネルギーで充電および発信するまでを試した結果を紹介します。

DC入力でアンビエントIoTモジュールを動かすためのポイント

実験ではムセンコネクトの『EsBLE』とPanasonic社の『AM-1820C』を利用して測定を行いました。

EsBLEは、環境発電素子評価基板(アンビエントIoTモジュール)です。ムセンコネクトのグループ会社である株式会社イーアールアイで開発がスタートし、現在は事業移管に伴いムセンコネクトが引き継いで開発しています。

EsBLEの詳細は下記ページでもご紹介しています。

EsBLEはAC入力、DC入力どちらの環境発電素子にも対応し充電することが可能です。

- DC入力(太陽電池、水分発電、熱電発電、微生物発電など)

- AC入力(振動発電、摩擦発電、圧電素子、ワイヤレス給電など)

今回はDC入力の太陽光発電素子を用いた例を紹介します。

環境発電素子の供給仕様に合わせた設計が必要

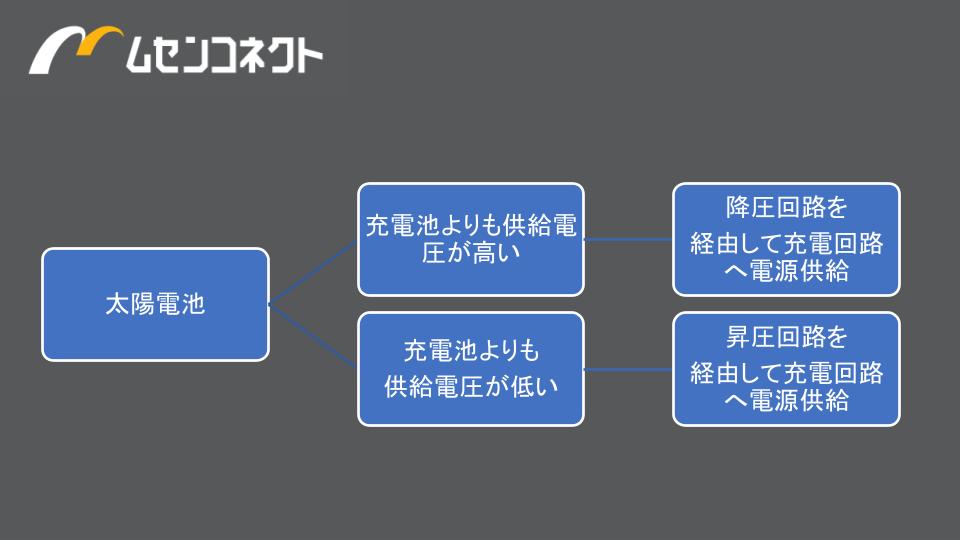

太陽光発電素子を用いた製品を考える場合にはまず、太陽光発電素子の電圧入力が何Vかを把握する必要があります。

製品に充電池を搭載する例では、充電池を充電する電圧よりも太陽光発電の電圧が大きい場合は、その電圧を降圧する必要があります。逆に充電池を充電する電圧よりも太陽光発電の電圧が小さい場合は、その電圧を昇圧する必要があります。

このことは他のDC入力の環境発電素子にも言える内容で、汎用的にどのような環境発電素子に接続しても動作する評価機器を作成することは難しく(※)、環境発電素子の供給仕様に合わせた設計が必要なことがわかります。

電源供給部には、その他にも逆流防止や、太陽電池が発電しているが供給できない場合の対策回路が必要になる場合もあり、民生品の製品開発とは異なる専門的な知識も必要になります。

供給エネルギーと消費電力のバランス

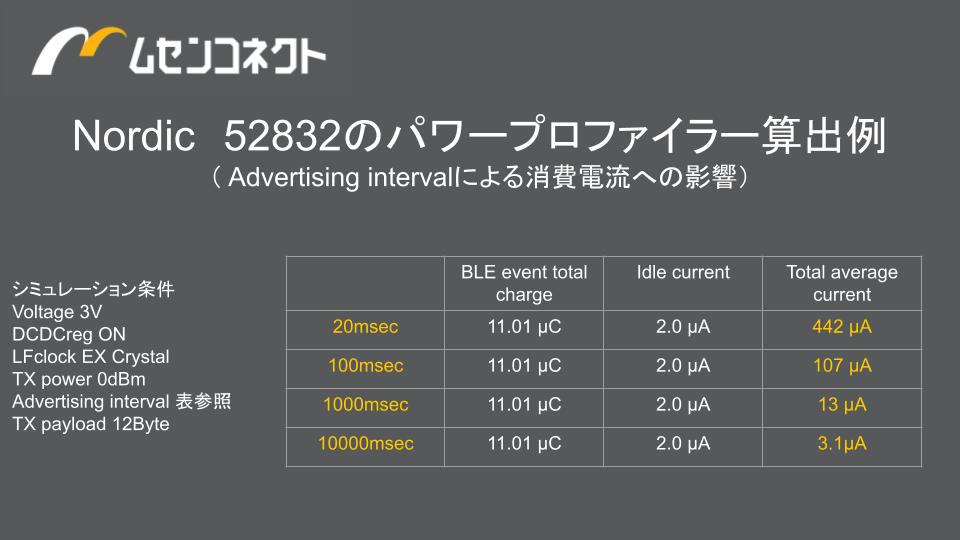

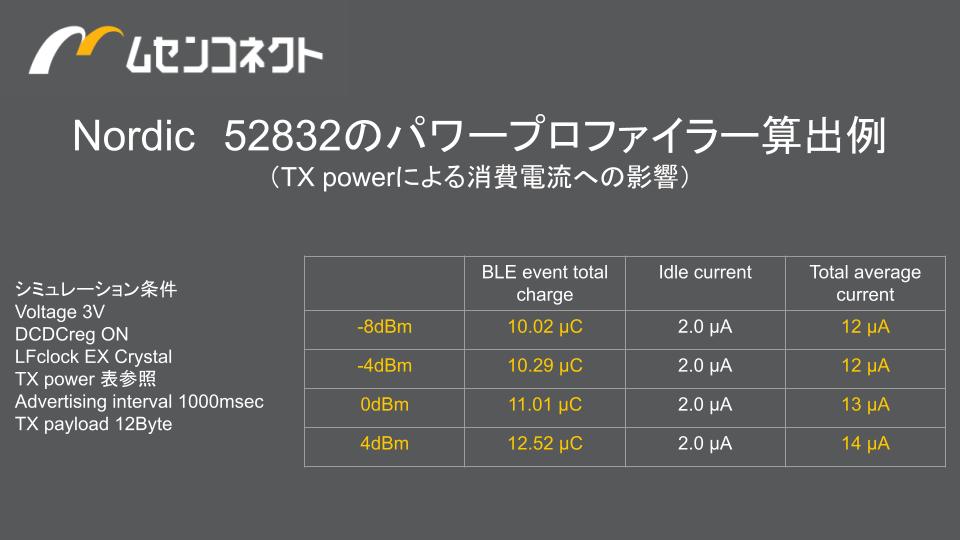

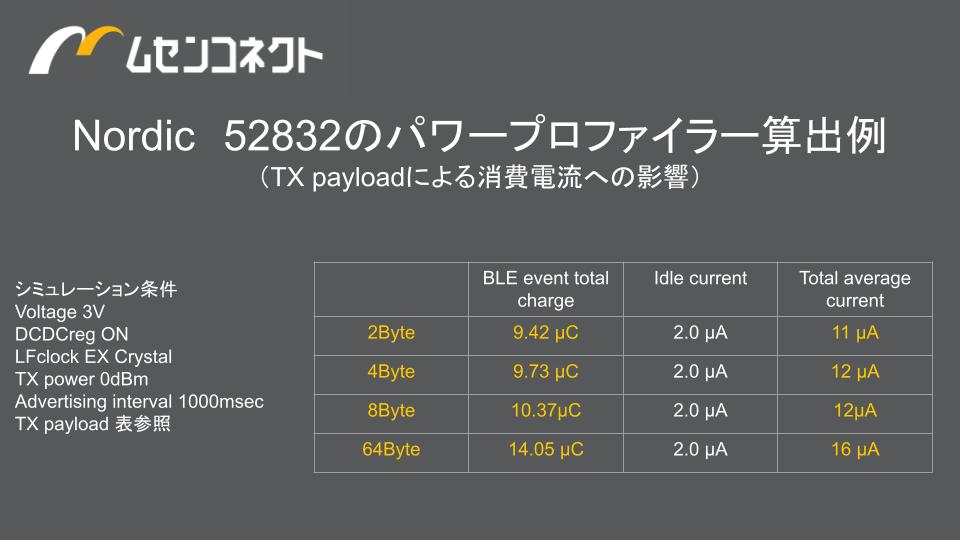

当たり前のことですが、消費電力が環境発電素子からの供給エネルギーより低くなければ余剰エネルギーができないため充電用のエネルギーは確保できません。以下はBluetooth® LEを用いたアンビエントIoTモジュールで環境データを発信するような製品を作る場合にどの程度のエネルギーが消費されるかをシミュレーションした例です。

このようにBluetooth® LEで電波を発信する際には

- Advertising interval(通信間隔)

- TX power(電波強度)

- TX payload(送信データ量)

のどれを増やしても消費電流が増加するため、環境発電素子からのエネルギー供給量を確認の上、電力供給量に対しての電力消費量をカスタマイズしていく必要があります。環境発電素子メーカ様から電力供給の仕様および電源供給能力を事前にご連絡いただければ各種検証およびシミュレーションが可能です。

EsBLEに太陽パネルを接続して2次電池(EnerCera)へ充電してみました

EsBLEにはBluetooth® LE機能が搭載されており、電池への充電状況を電圧値で取得してスマートフォンに送信したデータを専用アプリで観察することが出来ます。

供給能力が小さい場合の解決策は?

太陽光発電は環境発電素子全体の中では電源供給能力が高い方ですが、環境発電素子によっては電源動作、モジュール動作の消費電力より常に供給能力が小さい場合があります。

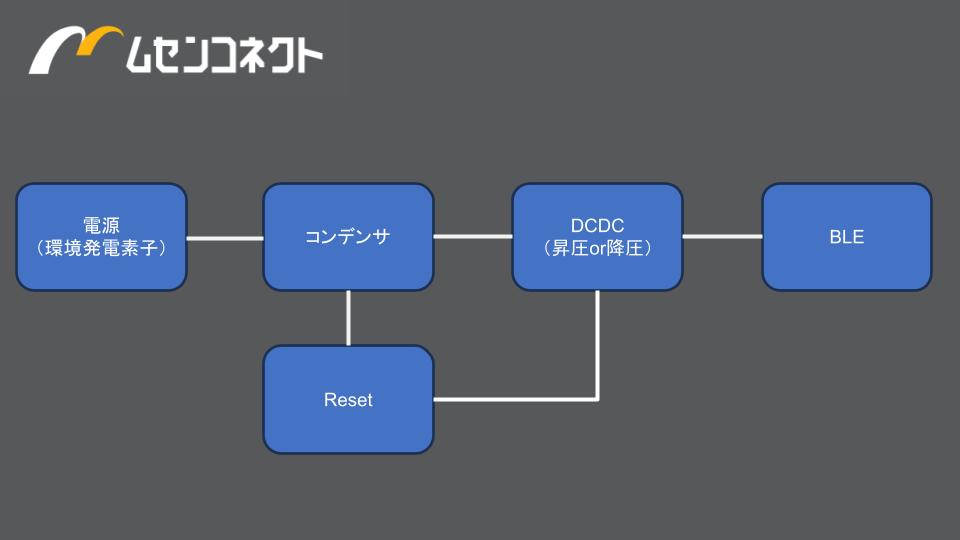

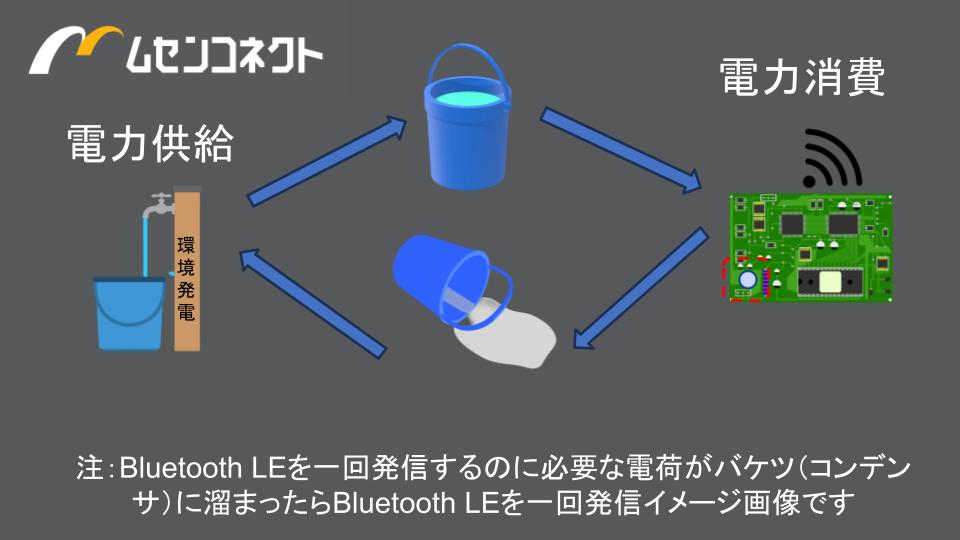

その場合の解決策としてコンデンサに一時的に電荷を蓄え、電源動作、モジュール動作の必要量に達した際に動作させる方法があります。

ここで重要なのは

- どの程度の電荷をバケツに貯める必要があるか

- どの程度の電荷をバケツから取り出す設定が必要か(Reset)

- Bluetooth® LE発信を一回するのに必要なバケツの電荷量がどの程度か

です。これらは実際に発電素子を借用し、実験する必要がありますのでご興味がありましたら是非ご連絡をお待ちしております。

まとめ

今回は環境発電素子(DC入力)を用いた試験を行ってみました。

環境発電素子単体でIoT機器を動作するにはまだまだ供給能力が足りないケースもありますが、今回のように2次電池やコンデンサを活用すること、またBLEの通信内容を最適化することで環境発電素子+IoT機器=アンビエントIoTモジュールを作りこんでいくことが可能です。

環境発電素子のみで動作可能な製品はまだまだ少ないですがBLEをはじめ低消費な通信モジュールもでてきているため、数年後には電池交換が不要な製品の市場は拡大していくと予想しています。

引き続きムセンコネクトではアンビエントIoT製品について調査・開発をしていきます。

また実験結果を共有していきたいと思います。